Quando è entrata in vigore, oramai circa venti anni fa , la legge 54/2006 venne accolta con grande interesse sia dagli addetti ai lavori ( avvocati e giudici) ma con ancor più aspettative dal parterre dei padri separati.

Finalmente una legge enunciava con chiarezza il principio della bigenitorialità, secondo il quale il giudice nella fase della separazione avrebbe dovuto applicare, come prima scelta, l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, valutando solo in via residuale la possibilità che i figli venissero affidati alla sola madre, come accadeva da decenni e per granitica e consolidata prassi giurisprudenziale.

Un cambiamento epocale!!

Si affermava così con forza la pari dignità di entrambi i genitori nella condivisione delle scelte di ordinaria amministrazione che potessero riguardare i figli minori.

In qualche modo la legge chiedeva ai genitori di superare, finalmente, la loro conflittualità per mettersi al servizio del supremo interesse di figli, che non avrebbero più dovuto assistere a litigi genitoriali anche per la sola scelta dell’orario di rientro serale.

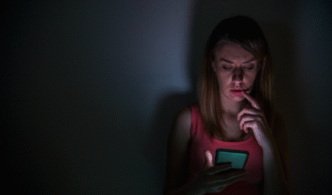

Ovviamente scopo principale della nuova normativa era ridurre le problematiche dei figli, già distrutti psicologicamente dalla separazione dei genitori, offrendogli un padre ed una madre paritariamente coinvolti nella loro crescita ed educazione.

Non dobbiamo dimenticare infatti che, sino a quel momento, la prassi nei Tribunali era affidare i figli in forma esclusiva alle madri, con i padri relegati ad un ruolo marginale di genitore solamente nei weekend o per poche ore durante la settimana.

Con l’affido condiviso le cose sembravano destinate a cambiare, soprattutto con la “condivisione” delle responsabilità da parte dei genitori, si mettono le prime basi per una auspicata bigenitorialità, in cui entrambi i genitori esercitano alla pari la potestà genitoriale, in cui il ruolo paterno acquista pari importanza rispetto a quello materno.

Viene sancita la possibilità di un diritto di visita più ampio, con garanzia di pernotti infrasettimanali, scelti in accordo dai genitori o imposti dal giudice secondo un calendario ben preciso.

Una apertura dunque a diritti paterni più ampi che, laddove si fossero scontrati con diktat e imposizioni materne, avrebbero trovato nella normativa una garanzia di tutela.

La legge poneva anche una nuova regolamentazione rispetto al mantenimento dei figli, con cui finalmente al genitore non affidatario veniva richiesto di rendicontare le spese straordinarie al padre, sempre più partecipe della vita dei figli minori o maggiorenni. Il padre dunque, già onerato dell’assegno mensile di mantenimento veniva reso edotto anche delle spese straordinarie, potendo decidere se contribuirvi o meno in base alle proprie possibilità, sempre in ragione delle esigenze dei figli, del tenore di vita precedentemente goduto, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.

Questo perché, va detto, che nonostante l’enorme portata innovativa della legge, alcuni capisaldi sono rimasti fermi. I figli coabitano principalmente con un genitore, quasi sempre la madre,alla quale resta assegnata la casa che è stata casa coniugale.

Il legislatore, nella fase finale della stesura della normativa non ha avuto poi il coraggio di approvare un mantenimento in forma diretta, (pure previsto nella prima stesura) inteso come obbligo del genitore di provvedere alle necessità del figlio nei periodi di permanenza dello stesso nella abitazione.

Insomma una legge ambiziosa , che però, qua e là ha dovuto fare i conti con le paure del legislatore che ha dovuto mitigare le proprie aspirazioni.

Il risultato, dopo vent’anni è , almeno a parere di chi scrive, quello di una occasione mancata.

Di fatto, stando alle statistiche più recenti oltre il 90 % delle coppie in Italia non beneficia di un affido condiviso equo, ponendo così l’Italia agli ultimi posti tra tutti i paesi industrializzati. Ancora oggi, sulla base del principio del “collocamento” dei figli, molti padri non riescono ad avere un equo collocamento. Le madri, seppur con orari di lavoro e disponibilità ridotte come i padri, continuano ad essere privilegiate, determinandosi così storture costanti rispetto alla normativa vigente.

I padri, che invece vorrebbero svolgere con maggiore dedizione, cura e impegno temporale il loro ruolo, si scontrano con una visione ancora “matriarcale” della famiglia in cui inspiegabilmente un bravo padre deve lottare il doppio per dimostrare di esser in grado di fare il padre.

La verità è che, nonostante una legge

Che sulla carta avrebbe avuto tutti i requisiti per raggiungere lo scopo che si era prefissata, siamo ben lontani dall’aver ottenuto il legittimo diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori. Le disposizioni di legge, così come formulate non sono in grado di assicurare e garantire la collaborazione fra genitori. E questo fondamentalmente perchè questa collaborazione dovrebbe immediatamente nascere dalle ceneri di un rapporto: ma due adulti che si sono amati e che poi si lasciano sono nella quasi totalità dei casi incapaci di continuare a parlarsi con serenità. Difficilmente sono in grado di superare le loro personali situazioni sul piano emotivo per mettersi a disposizione dei figli e del loro benessere.

Lunga è la strada da percorrere.